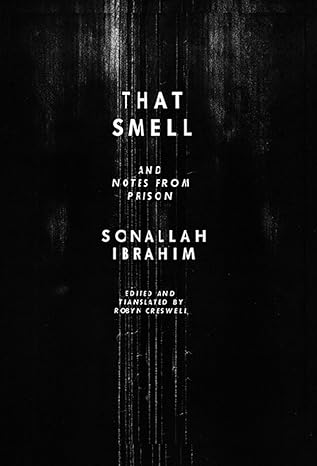

« Cette odeur-là » (1966) est le premier roman de l’écrivain égyptien Sonallah Ibrahim. Il a été publié en français par Actes Sud en 1992. J’y ai eu accès dans la version anglaise, « That smell », dans la traduction de Robyn Creswell (2013).

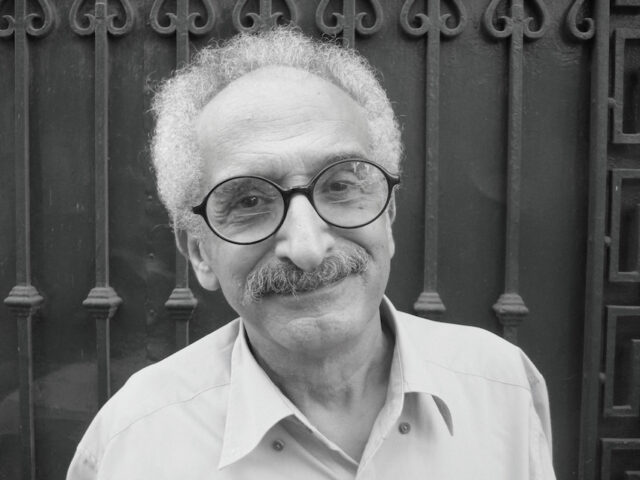

Sonallah Ibrahim est mort à l’âge de 88 ans le 13 août 2025. Parmi les romans qu’il a publiés au long de sa vie, j’ai choisi « cette odeur-là » parce qu’il a été écrit au terme de cinq années de détention pour son militantisme au sein du parti communiste sous le régime de Gamal Abdel Nasser.

Après sa libération, il recevait chaque soir la visite d’un policier chargé de vérifier qu’il respectait son assignation à résidence. Il prenait des notes furtives après le départ du policier. Un jour, raconte-t-il, il regarda son carnet. « Il frissonna d’excitation. Il y avait un contenu enfoui qui traversait ce style télégraphique, un style qui ne s’arrêtait jamais pour s’autoanalyser et ne se donnait pas la peine de chercher le mot juste. Un style qui ne se préoccupait pas que le langage soit propre et ordonné, ni d’écarter des choses laides de nature à choquer les sensibilités délicates. »

De fait, l’écrivain raconte ce qu’il voit, ce qu’il touche, ce qu’il entend, ce qu’il goûte et ce qu’il sent. Le titre, « cette odeur-là » est purement physique, « Pourquoi devrait-on n’écrire que sur les fleurs et le parfum alors que la merde remplit les rues, que les eaux usées envahissent tout et que tout le monde les sent ? »

Il faut reconnaître que le style du roman est déroutant. C’est un torrent descriptif, strictement chronologique, sans paragraphes, titres ou sous-titres. L’auteur dit s’être inspiré pour cela d’Hemingway, et aussi de Virginia Woolf, qui entendait « se situer au niveau de l’expérience ordinaire, ressentir simplement qu’il s’agit d’une chaise ou d’une table, et pourtant en même temps, que c’est un miracle, c’est une extase. »

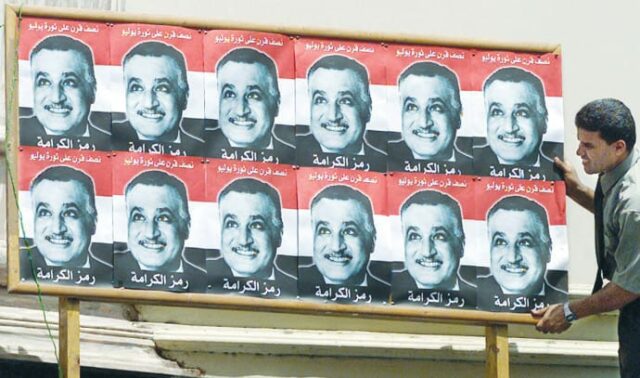

Le roman a été censuré lors de sa publication en 1966, en grande partie pour les passages à caractère sexuel. Abîmé par des années de détention, le héros est maladroit avec les femmes et impuissant face à une prostituée que lui procure, à sa demande, un ami. Dans ces années-là, le Nassérisme exaltait la virilité. Sonallah Ibrahim anticipait, sans en être conscient, la pitoyable défaite de 1967.

Au début du roman, l’auteur évoque une scène de viol d’un jeune homme par un autre plus âgé, dans une salle de garde à vue bondée. Le narrateur, commente le traducteur anglais, se comporte comme une caméra, qui enregistre la vie alentour, mais s’abstient de tout commentaire. Et les censeurs n’aiment guère l’objectivité.

« La prison a été mon université », a écrit Sonallah Ibrahim. Avec ses codétenus prisonniers politiques, ils soudoyaient les surveillants pour obtenir des livres et des revues d’avant-garde de Russie ou de France. Le futur écrivain avait vingt ans. Ce furent ses années de formation.