Dans « Naissance des écritures » (Éditions Ouest-France, 2015, 2024), Michel Renouard fait, à l’intention d’un large public, le point des connaissances sur l’histoire de l’écriture dans le monde et sur la relation qui s’établit entre une langue et un système d’écriture.

J’avais acheté ce livre lors d’une visite du Musée Champollion, les Écritures du Monde à Figeac. Je m’y suis plongé après avoir écouté sur France Culture l’émission « Pierre de Rosette, la clé des hiéroglyphes » dans la série « Les découvertes scientifiques qui ont changé le monde ».

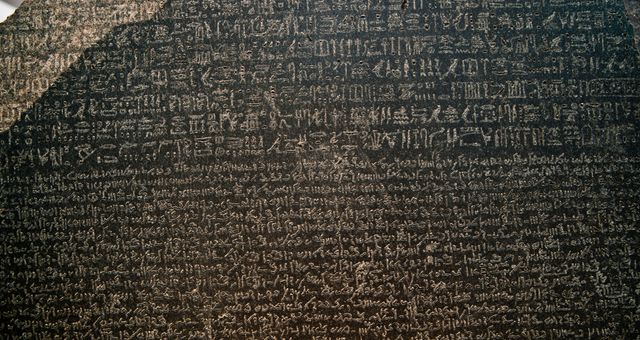

La pierre de Rosette (francisation du mot Rachid), stèle de 762 kilos, fut découverte en juillet 1799 par Pierre Bouchard, membre de l’expédition de Bonaparte en Égypte. Datée de 196 avant notre ère, elle est gravée d’un texte en trois écritures différentes : hiéroglyphes (la langue sacrée), démotique (l’écriture courante de la langue égyptienne) et grec (la langue dominante de l’époque des Ptolémée).

La confrontation de ces trois transcriptions d’un même texte permit à Jean-François Champollion de déchiffrer l’écriture pharaonique. C’est sa connaissance du copte, langue dérivée de l’égyptien ancien, qui lui permit de comprendre que ce type d’écriture était mixte : certains caractères étaient idéographiques – ils exprimaient en eux-mêmes un concept ; d’autres étaient phonétiques – ils indiquaient la prononciation d’un mot ou avaient une valeur grammaticale.

Michel Renouard indique ainsi que « Les hiéroglyphes ne constituent ni un alphabet ni une écriture d’idéogrammes mais une synthèse qui combine idées et sons, utilise l’acrophonie (l’évolution d’un dessin figuratif vers une signification abstraite) et se joue de la langue comme d’une série de rébus (un peu comme si l’on dessinait un chat, un grain de riz et une feuille de thé… pour donner le mot français charité).

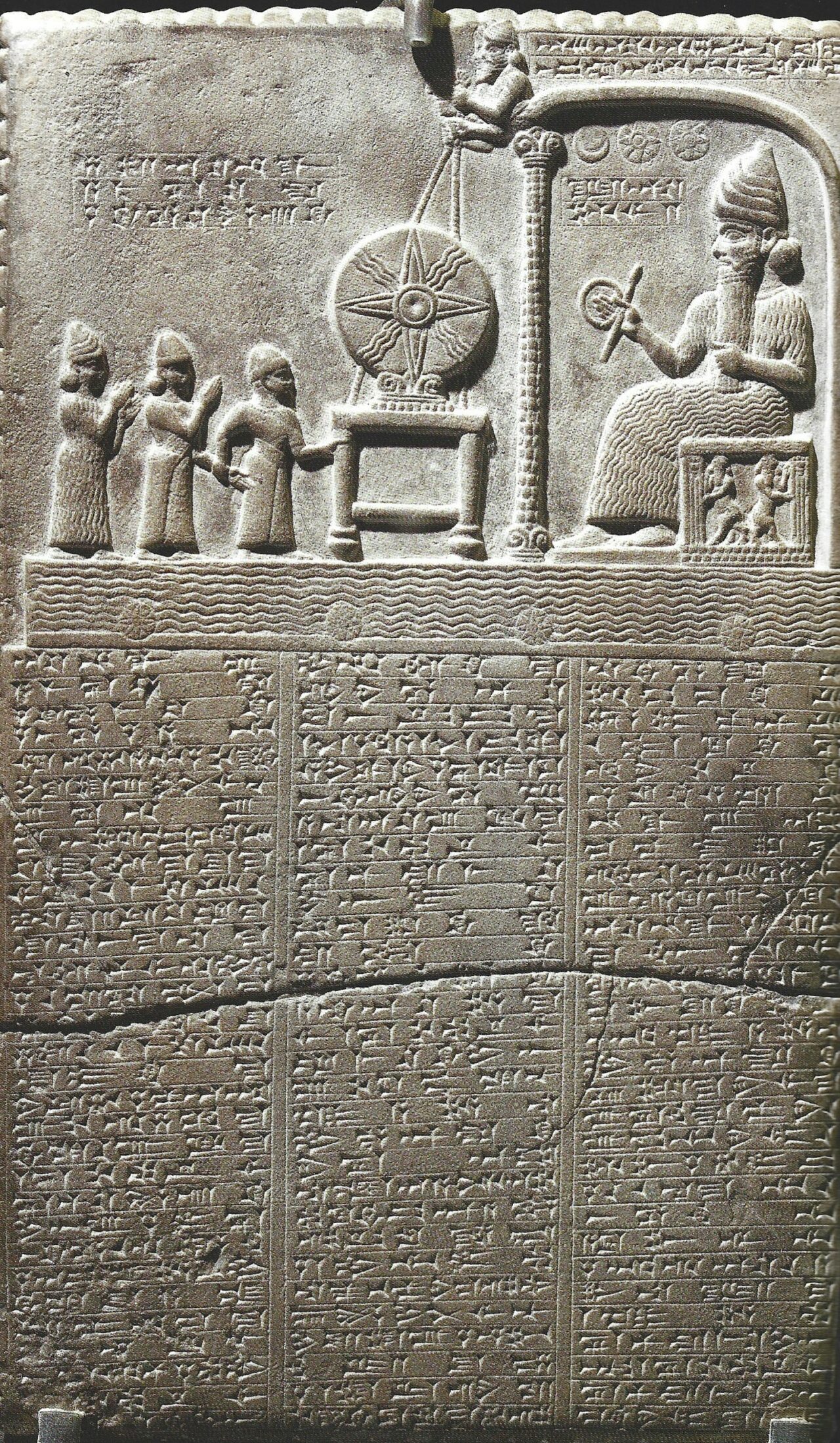

« Il n’est pas douteux, écrit Michel Renouard, que nos ancêtres ont tout d’abord écrit des chiffres. Leur façon de les noter est, certes, rudimentaire (traits sur un os ou un morceau de bois, nœuds sur une ficelle…), mais c’est un premier pas vers l’abstraction et donc vers l’écriture. Ces signes permettaient de compter les animaux ou les figues, mais aussi de calculer le cycle des astres et établir des calendriers. »

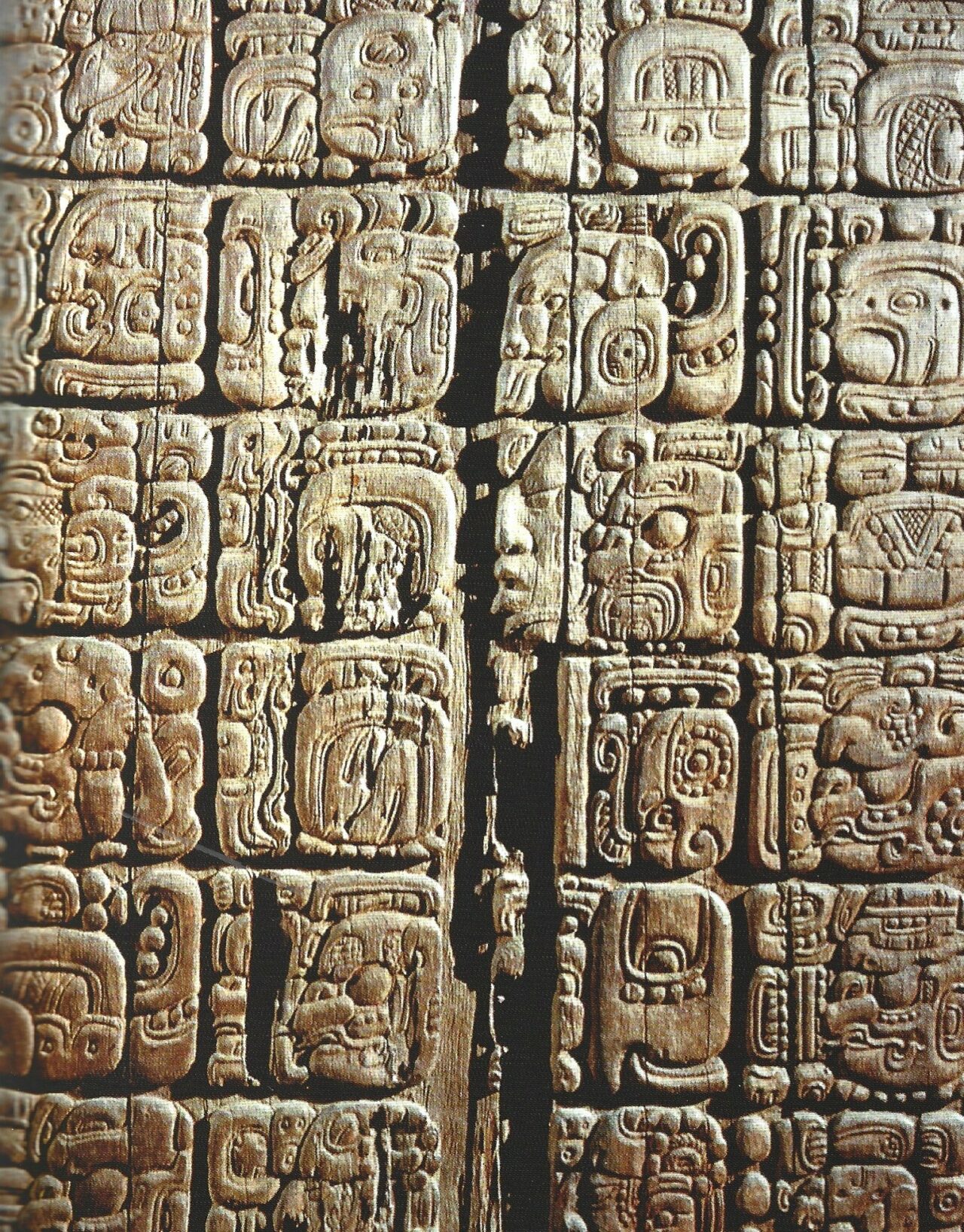

L’écriture est née dans trois parties du monde sans interactions entre elles : au Moyen Orient au quatrième millénaire avant notre ère, en Mésopotamie (écriture cunéiforme) en en Égypte (hiéroglyphes) ; en Chine au troisième millénaire avec les idéogrammes ainsi que dans le sous-continent indien (écriture de l’Indus) ; en Amérique centrale au deuxième millénaire avec les glyphes olmèques.

« Naissance des écritures » offre au lecteur une pérégrination au fil des millénaires et des siècles, au travers des cinq continents. Le livre est richement illustré, chaque image stimulant l’imagination du lecteur, jusque parfois la contemplation. Il est rempli d’informations insolites.

J’ai par exemple été étonné par ce que l’auteur dit de la langue chinoise. « Le Chinois, amoureux de rébus et d’associations d’idées, a construit – et construit toujours – ses mots selon un système qui se rapproche parfois de la création artistique. Ainsi le mot-caractère pour « automne » sera composé de deux signes (céréales + feu) et signifie donc à peu près « période où les céréales ont la couleur du feu ». »

Un même système d’écriture peut servir plusieurs langues. C’est ainsi que le yiddish, « langue germanique, s’écrit avec des caractères hébreux, mais note les voyelles. Apparue en Allemagne il y a 1 000 ans, peu à peu diffusée en Europe centrale et orientale puis dans les Amériques, cette langue de fusion – porteuse d’une riche littérature – est devenue celle de la diaspora juive. » Autre particularité, il s’écrit de gauche à droite, à l’inverse de l’hébreu.

J’ai été étonné par l’étymologie du mot « ostracisme ». Dans la Grèce ancienne, beaucoup de courtes inscriptions anciennes étaient présentes sur des ostraka, des tessons de poterie (qui, pendant des siècles, servaient de support temporaire d’écriture. Le mot vient du grec ostrakon, qui signifie coquille d’œuf ou d’huître (cf. ostréiculture), tesson, morceau de terre cuite. Dans la Grèce antique, le nom des citoyens condamnés au bannissement était écrit sur ces ostraka… D’ostraka à ostracisme, donc.

Merci Xavier pour ton excellent papier sur la pierre de Rosette. Je me souviens l’avoir vue au British Museem avec l’un de mes petits enfants qui avait été fasciné par cette histoire.