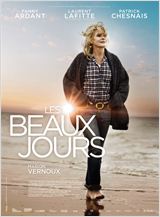

Le film « les Beaux Jours » de Marion Vernoux raconte l’aventure amoureuse vécue par une femme qui se croyait hors d’âge pour des aventures.

Le film a pour cadre Dunkerque, dont la longue plage marque une frontière. Des ferries entrent et sortent du port. Sur le sable, sur la promenade maritime, les habitants observent leur mouvement comme quelque chose qui ne les concerne pas. Eux touchent à une limite, mais restent en-deçà de la ligne. Continuer la lecture de « Les Beaux Jours »