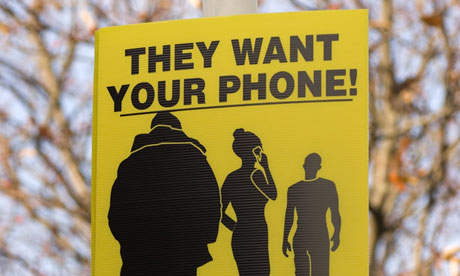

Dans The Guardian du 28 mai, Stuart Jeffries raconte sa rencontre avec le jeune homme qui, six mois plus tôt, lui avait volé à l’arraché son i-phone.

Quelques heures après avoir vu son téléphone arraché par un motocycliste, Stuart Jeffries avait été appelé par le commissariat de police. Son agresseur, un jeune homme de 16 ans, venait d’être arrêté. Continuer la lecture de « Quand la victime rencontre son voleur »