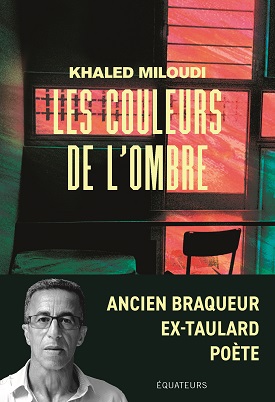

Dans « les couleurs de l’ombre » (Édition des Equateurs, 2022), Khaled Miloudi raconte sa vie d’enfant d’immigré algérien en proie à la violence du père, sa carrière de braqueur professionnel, ses longues années de captivité et sa rédemption par l’écriture.

Né en 1960 à Miliana, en Algérie, de langue maternelle arabe, Khaled est arrivé en France à l’âge de cinq ans. Son père, probablement traumatisé par sa participation à la bataille de Cassino, est violent. Le garçon raconte son enfermement dans un cagibi, âgé de onze ans. « Le cagibi fut l’arène de mon premier combat, contre moi-même. Je m’obligeais à faire de l’exercice physique tous les jours, malgré la faim, la chaleur et la soif qui me tiraillaient. Je déversais toute ma colère contre les murs, à me faire saigner les poings, et après, je fondais en larmes. »

Il joua ensuite beaucoup de ses poings, sur un ring de boxe ou pour faire cesser des injustices « avec une rage qui glaçait même le sang des adultes. Je rendais, sans en avoir conscience alors, un peu des coups que j’avais reçus très tôt, bien plus terrifiants que l’adversité que je rencontrais. »

Adolescent et jeune adulte, Khaled tombe souvent amoureux, devient père plusieurs fois. De toutes les femmes qu’il a aimées, il voue une admiration particulière à Chahnaise. « Elle est celle qui m’a le plus impressionné par sa trempe, son grain de folie. Je n’avais pas besoin de parler, elle me saisissait d’instinct. Avec elle, je me sentais la force d’escalader le toit du monde jusqu’à tutoyer les étoiles. »

Pour offrir à l’une d’entre elles, Brigitte, « une vie un peu moins chiche », il participe à un braquage, puis à d’autres. Il est pris, condamné, enfermé à Fleury-Mérogis, « cette ogresse qui réclame chaque jour sa ration d’hommes ». Il récidive. Il est condamné à une longue peine. Il passera plus de vingt ans en prison. Il est considéré comme un détenu dangereux, fréquemment transféré d’un établissement à l’autre.

Il raconte le sadisme de certains surveillants. Alors qu’il était placé au mitard, deux d’entre eux profitent de sa « promenade » – une minuscule cage grillagée d’où le ciel se faisait mirage trente minutes durant – pour arroser sa couverture au jet d’eau.

Il raconte aussi l’obsession de certains juges pour le châtiment. « Je suis passé au tribunal. La juge n’a fait que disserter à charge sur mon passé durant deux heures vingt. Un dézingage en règle, une énième élimination de la société (…) Pourquoi s’obstiner à m’enfermer dans mon passé ? J’en suis sorti. »

« Je me la suis posée, la question. Pourrais-je continuer à vivre dans une cage Sans une émotion. Un désir. Un rêve. Un chagrin. Un sourire. Un souvenir. Un baiser. Le toucher d’une main. À sentir. À décrire. À partager. De moi pour moi. De moi pour les autres. J’avais le choix. La corde ou la plume. »

Khaled choisit la plume. Il écrira des poèmes, gagnera un concours national de poésie pour un texte sur le petit Aylan, enfant de trois ans retrouvé mort sur une plage après que l’embarcation de réfugiés où il se trouvait avait fait naufrage. Il animera un atelier de réalisation de court-métrages en prison.

Ce qui pousse Khaled à choisir de vivre, c’est surtout sa responsabilité à l’égard des ses enfants. « Je n’avais pas vu mon fils Rayane depuis trois ans. Je l’ai trouvé changé, amaigri. Ses yeux tristes se sont embués lorsqu’il m’a pris à part et m’a dit : « Papa, donne-moi des souvenirs avec toi ». »

« Les couleurs de l’ombre » est un puissant manifeste pour une prison vraiment orientée sur la réhabilitation des personnes enfermées. « La prison, quand elle prend les traits d’une société vengeresse envers ses bannis, perd son but premier, dilue le sens même de la peine en annihilant la réflexion, la reconstruction, l’humanisation. »

Merci pour ce Manifeste salutaire pour l’individu et pour la société.

« Quand sont ruinées les fondations, que faire le juste ? »

Dénoncer pour réconcilier.