Les éditions iX ont publié en mars 2025 « Toutes peines confondues, de la disparition forcée à l’engagement citoyen, parcours d’une ex-détenue politique marocaine », livre de Fatna el Bouih, traduit de l’arabe (Maroc) par Souad Labbize.

Fatna el Bouih, âgée aujourd’hui de soixante-dix ans, est depuis son adolescente une militante. La cause qu’elle défend est celle des personnes détenues, en particulier des femmes. Elle est aussi le devoir de mémoire à l’égard des personnes victimes de la répression, au Maroc et dans le monde.

Fatna el Bouih est en particulier membre de l’ONG Sites of Conscience, qui donne de la visibilité aux lieux d’invisibilisation de victimes torturées et assassinées, comme le centre de Derb Moulay-Cherif à Casablanca. Elle est aussi membre d’Inovas, réseau international de victimes et de survivants d’actes de violation des droits humains.

Un travail de mémoire

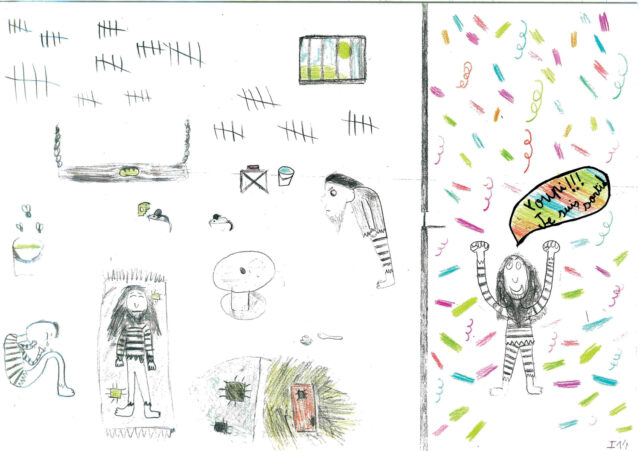

La publication de « Toutes peines confondues » s’intègre dans ce travail de mémoire. Fatna a en effet été incarcérée pendant 5 ans, de 1977 à 1982, en raison de son appartenance à une organisation révolutionnaire. Les sept premiers mois ont été passés au centre de détention secret et de torture de Derb Moulay-Cherif.

Le livre est paru initialement en 2001, vingt ans après les faits, sous le titre arabe hadit Al’Atama, discours des ténèbres, puis traduit en français sous le titre « une femme nommée Rachid ».

Ce titre se réfère à l’incarcération de Fatna. « Mes geôliers m’ont donné un numéro et un prénom masculin : « dorénavant, tu es Rachid. Tu ne bougeras et ne parleras que si tu entends appeler « Rachid, numéro 45 ! » C’était le début de mon anéantissement : après m’avoir enlevée et gardée au secret, on me privait de ma féminité en me traitant comme un homme. » Leur objectif, écrit-elle, était « la destruction de l’être et de l’âme à travers celle du corps, qu’il soit masculin ou féminin (…) De ma vie, je n’oublierai le goût de ces nuits où se mêlaient la fumée de leurs cigarettes, leurs odeurs et leurs coups de pied. »

Les gardiens se faisaient abusivement appeler hajj (titre de ceux qui peuvent se prévaloir d’avoir fait le pèlerinage à La Macque). « L’un des hajjs guettait mon endormissement, puis il m’attrapait par le col et criait mon numéro pour une séance d’interrogatoire. Il était impossible de se retirer en soi, ils contrôlaient tout. La sensation d’être annihilée était puissante. »

Une grève de la faim victorieuse

Fatna el Bouih et ses camarades sont enfin déférées devant un procureur. Elles sortent à la lumière, apprennent ce qu’on leur reproche. Elles entament une grève de la faim pour que leur soit reconnu le statut de prisonnières politiques, avec en particulier le droit de poursuivre en prison leurs études. Leur vie est mise à risque : une militante, Saïda Menebhi, vient de mourir au trente-quatrième jour d’une grève de la faim.

L’autrice raconte jour par jour cette grève qui, au total, aura duré vingt jours. Au premier jour, elle écrit : « Quand on vit ce genre d’expérience, le temps devient aussi tranchant qu’une épée. On voudrait qu’il passe vite, on voudrait qu’il comprenne, on l’appelle à l’aide, mais, impitoyable, il s’allonge et prend ses distances. »

La grève fut victorieuse. Les prisonnières politiques purent étudier et, surtout, rester ensemble. « Nous avons utilisé tous les moyens possibles pour rester en lien et consacré un temps infini à conquérir des fragments de liberté intérieure (…) « Tuer le temps ? Mais nous en manquions. Notre programme était en effet chargé, entre les études, l’éducation politique, les discussions, la gymnastique, l’écriture (…) Il restait deux ans à purger, mais le bonheur de retrouver mes camarades atténuait la peine (…) D’un commun accord, nous avons instauré nos règles de vie et nous sommes organisées pour écrire, parler, poursuivre nos études. »

La petite fille qui rêvait de la rue

J’ai été particulièrement touché dans ce livre par ce que Fatna dit d’Ilham, petite fille née en prison d’une mère condamnée à trente ans de réclusion pour avoir tué ses autres enfants. Voyant des personnes sortir de la prison, Ilham disait « Je veux aller avec elles, je veux la rue ! ». « Pour moi, écrit el Bouih, le plus étrange était de l’entendre exprimer ce désir d’un ailleurs dont elle ignorait tout : elle n’avait jamais touché un brin d’herbe, grimpé à un arbre, joué avec du sable ou de petits cailloux, trébuché sur une pierre. » Elle écrit à l’enfant : « C’est à Laalou (une prison) que tu as vu non pas le jour mais l’obscurité. La justice t’a donné à boire la coupe de la solitude et de l’éloignement. » Lorsqu’enfin, Ilham quitte la prison avec l’oncle qui l’accueille, « c’est presque avec répugnance qu’elle a échappé à l’étreinte de sa mère, par rejet de tout ce qui venait de là, de l’intérieur de la prison. »

Fatna el Bouih a apporté son concours à l’Instance Équité et Réparation créée par le roi Mohammed VI pour affronter le passé des « années de plomb ». Son livre constitue un travail de mémoire sur le chemin de la réparation. « Chaque mot que je pose sur le papier est une victoire contre l’oubli, une affirmation de ma dignité et de ma résistance. »