Arte TV a récemment diffusé « une histoire d’amour et de désir », film réalisé en 2019 par Leyla Bouzid qui raconte la difficulté, pour un jeune homme issu de l’immigration algérienne, à s’engager dans une relation amoureuse.

Ahmed (Sami Outalbali), qui vit avec ses parents et sa sœur en grande banlieue parisienne, s’est inscrit à la Sorbonne en licence de lettres, avec un cours sur la littérature arabe. Il s’éprend d’une camarade, Farah (Zbeida Belhajamor), à peine arrivée de Tunisie.

Il accepte de lui servir de guide dans Paris, ville qu’à vrai dire il ne connaît pas davantage qu’elle. Farah se découvre amoureuse d’Ahmed, elle est prête à se donner à lui. Mais lorsque les corps se rapprochent, Ahmed prend peur et se refuse.

La différence de classe explique en partie le vertige qui le saisit. Sa mère fait des ménages la nuit, son père est « un chômeur de plus », lui-même gagne un peu d’argent comme déménageur intérimaire. Farah vient de la bourgeoisie tunisienne.

Le fossé est culturel. Ahmed ne parle pas arabe, ses parents ont tourné le dos au passé, tout misé sur l’intégration à la société française. S’il s’est inscrit au cours de Madame Morel (Aurélia Petit) sur la poésie érotique arabe, c’est poussé par la curiosité. Mais ce qu’il apprend ajoute à son trouble : dans les grands textes du Moyen-Âge arabe, il est certes question de jouissance, mais aussi de la beauté du désir tant qu’il reste inaccompli.

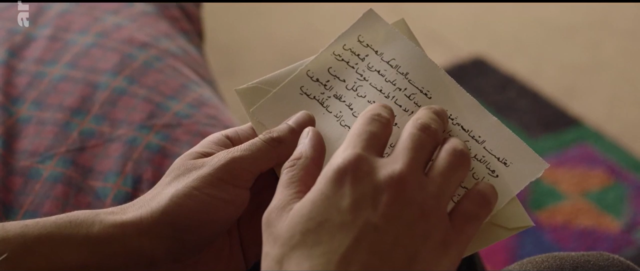

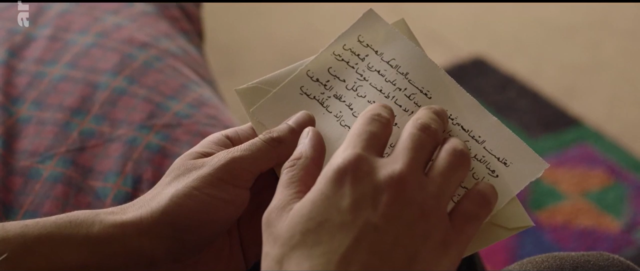

Lassée des doutes de l’homme qu’elle aime, Farah rompt avec lui, mais lui adresse un poème en arabe. Ahmed cherche en vain qui pourra le lui traduire, et c’est son père, journaliste ayant dû fuir l’Algérie en raison de la guerre civile, qui joue le rôle de traducteur. La chaîne de transmission de la culture est restaurée. Ahmed peut faire la paix avec lui-même et faire l’amour avec Farah.

La réalisatrice Leyla Bouzid souligne que beaucoup de films évoquent la fragilité féminine, et peu la vulnérabilité des jeunes hommes face à des partenaires femmes qui savent mieux qu’eux ce qu’elles veulent. Le comportement d’Ahmed exaspère : comment peut-il, comme on le lit sur le site d’Arte, « s’interdire de succomber au désir qui l’embrase » ? Le spectateur est pris à témoin de sa souffrance et du chemin qui lui permettra de s’émanciper.