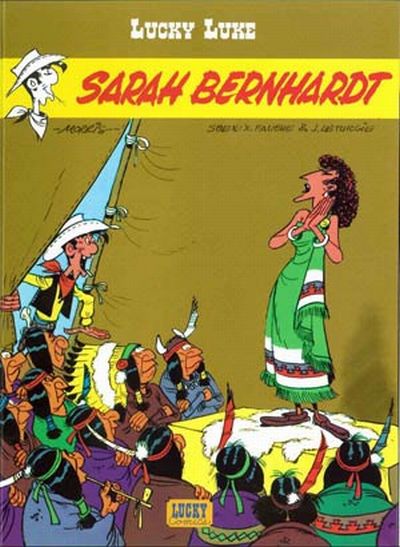

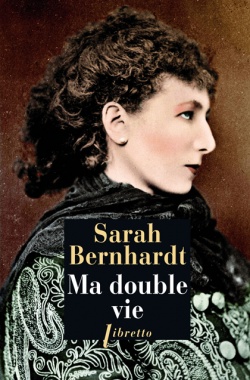

L’album « Sarah Bernhardt » dans la série des Lucky Luke (1982) est une réjouissante adaptation du récit que fit la comédienne de sa première tournée aux Etats-Unis dans son autobiographie « ma double vie ».

Du à Morris et aux scénaristes X. Fauche et J. Léturgie, cette bande dessinée pas comme les autres imagine que le président des Etats-Unis charge le cow-boy solitaire d’assurer la sécurité de Sarah Bernhardt pendant sa tournée américaine de 1880 – 1881. Continuer la lecture de « Sarah Bernhardt chez Lucky Luke »