Dans « L’università di Rebibbia », Goliarda Sapienza raconte avec passion et humour son séjour au quartier femmes de la prison romaine de Rebibbia en 1980 où elle avait été enfermée à la suite d’un vol de bijoux. Ce récit autobiographique, publié en Italie en 1983, a été traduit en français par Nathalie Castagné en 2013 aux Éditions Le Tripode. Les citations incluses dans cet article ont été traduites par l’auteur de Transhumances.

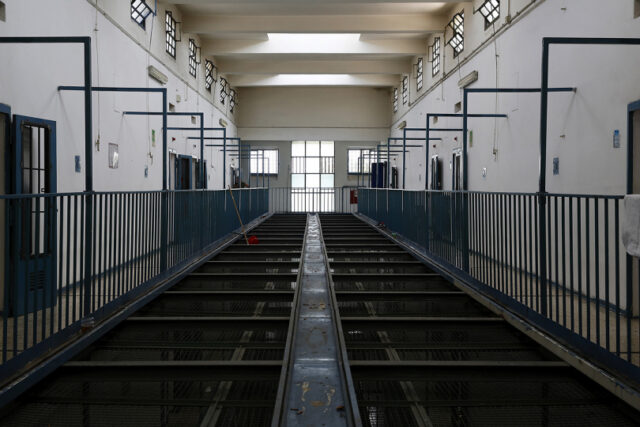

La prison de Rebibbia où Goliarda a été incarcérée en 1980 ne ressemblait pas aux maisons d’arrêt françaises. En France, le système pénitentiaire cherche à isoler le plus possible les personnes détenues, à les maintenir dans une cellule, idéalement seules dans un tout petit espace. À Rebibbia, une fois passé le glacial « cheminement d’immersion dans la peine » des premiers jours, les pièces sont ouvertes. Lors des fêtes entre détenues, on consomme le vin et la bière qu’on a cantinés.

L’agitation est permanente. L’autrice décrit avec humour l’arrivée du « lait », le petit-déjeuner. « Le rite du lait est une orgie insensée, dissonante, à la limite du supplice auditif. Le bruit des lignes de montage d’une grande usine de montage d’automobiles est, par comparaison, harmonieux. » Rebibbia est une centrifugeuse, écrit l’autrice. « alimentée par les radiations énergétiques de cent corps exaspérés ».

En 1980, deux populations coexistaient : celle des détenues de droit commun, incarcérées pour une grande diversité de délits ou de crimes ; et celle des prisonnières politiques, impliquées dans des organisations terroristes telles que les brigades rouges. C’est une véritable fracture de classes qui se révèle ici au quotidien. Goliarda, bien que détenue pour un vol, a l’élégance et le parler d’une bourgeoise. Ceci n’échappe pas à la détenue parée de bijoux qui tient la table où les détenues passent commande de leur cantine. Elle lui « lance un regard complice de riche à riche », qui couvre de honte Goliarda, qui appartient à la classe de celles qui boivent du thé, opposée à celle des buveuses de café.

Pourtant, bourgeoises et prolétaires sont contraintes de coexister. Goliarda est fascinée par ses deux premières codétenues, Marò et Assunzione dont la trivialité révèle une véritable beauté. « Cette possibilité improvisée d’être ensemble – citoyennes de tous les statuts sociaux, cultures, nationalités – ne peut que m’apparaître comme une liberté folle, impensable », écrit-elle de manière totalement paradoxale.

L’autrice ne cache pas l’horreur de ce lieu. « Une potion de mort est distribuée ici, pour certaines quelques gouttes, pour certaines toute la vie, vingt ans, dix ans. » Ici, écrit-elle, « tout le monde a beaucoup à faire pour survivre. » Elle note avec humour que « ce qui est beau dans la prison, c’est qu’on est toujours sûrs de se revoir ! » Elle évoque « l’impénétrabilité de l’espace carcéral avec ses lois oniriques de dilatation et de contraction. » Chaque question que l’on pose, écrit-elle, « est un saut dans l’inconnu. » Une détenue observe qu’elle se sent comme dans un zoo ou un théâtre underground.

La prison romaine de Rebibbia constitue un cours accéléré de vie. On y parle le langage profond et simple des émotions, de sorte que les langues, dialectes, diversités de classe et d’éducation apparaissent comme de simples masques qui cachent la vérité des êtres. « Ceci fait de Rebibbia une grande université où chacun, s’il le veut, peut apprendre le langage premier. » Rebibbia University, plaisantent les détenues.

Goliarda Sapienza nous offre une galerie de portraits attachants de ses codétenues. L’une d’entre elles est Ornella, dont le visage a la beauté de la Vénus de Botticelli. Ornella est toxicodépendante, et connaît les prisons de France, des Pays-Bas et d’Iran. Voici ce qu’elle raconte de son séjour dans une prison iranienne. « La prison était un cauchemar en raison de la saleté et de la condition infrahumaine des autres détenues (…) Il y avait les nuits magnifiques, des nuits déconfinées pleines de senteurs mystérieuses et de luminosités surnaturelles. En raison de la chaleur terrible, on nous laissait emmener la paille dans la cour – à l’intérieur on suffoquait littéralement – de sorte que chaque nuit la cour se transformait en un théâtre, les femmes iraniennes chantaient et dansaient sous la lune leurs danses inimitables. »

La prison est inhumaine, mais certaines détenues s’y sentent tellement plus chez elles qu’à l’extérieur qu’elles commettent des délits pour y retourner. D’autres, comme Barbara, se tailladent les veines pour être emmenées à l’hôpital et obtenir une libération conditionnelle. Le livre de Goliarda Sapienza s’achève sur la mutinerie des détenues en soutien à Barbara. L’intervention d’hommes casqués et équipés de matraques exacerbe ces femmes privées d’hommes. Lorsqu’ils quittent le lieu, un immense applaudissement retentit : « nous avons gagné ! », se réjouissent-elles.

En raison de mon hypersensibilité je ne lirai pas ce livre. Vous en avez fait un très bon résumé.

Merci.