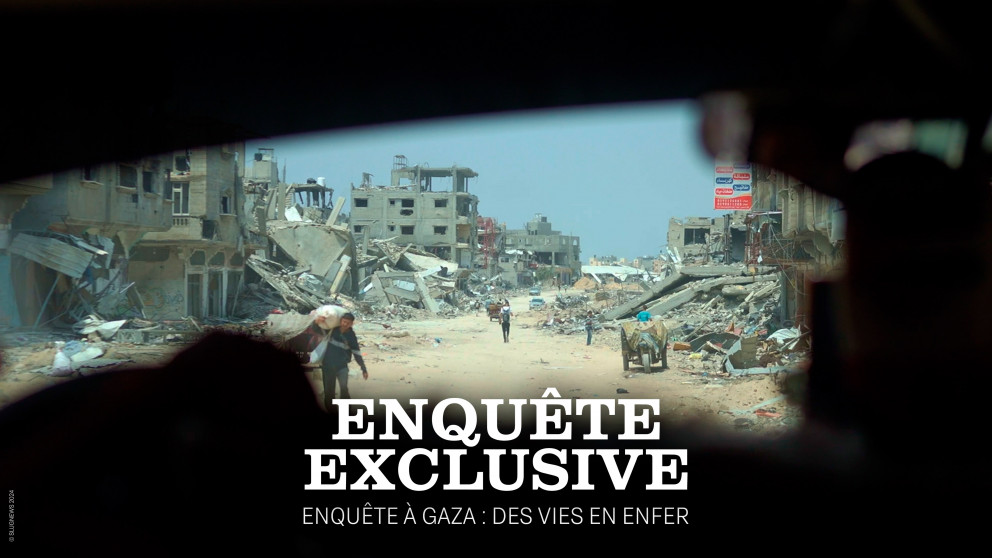

M6 a récemment diffusé « Enquête à Gaza, des vies en enfer », reportage de Martine Laroche Joubert et Shrouq Aila, présenté par Bernard de la Villardière.

Les journalistes internationaux ne peuvent exercer leur métier à Gaza. Les massacres perpétrés à Gaza ont causé jusqu’à aujourd’hui près de 41 000 morts, plus de 80 000 blessés, dont 12 000 enfants. Mais ils se diluent dans une statistique, n’ont pas de nom ni de visage. C’est pourquoi le documentaire de M6, diffusé à une heure tardive un dimanche soir, est important : il restitue leur humanité aux Gazaouis qui se débrouillent pour survivre un jour après l’autre. Continuer la lecture de « Enquête à Gaza : des vies en enfer »